HTM講座第1回 「エッセンスを取り出す&シンプルにする」

今回より、G=Worldブログ内で、無料コンテンツ「HTM講座」を提供します。

HTMとは、How to Think like a Mathematician のことで、数学者のような思考法、つまり自分で数式や数理モデルを作れるようにするための、土台となる思考技術をレクチャーします。

さっそくですが、第1回のテーマは「エッセンスを取り出す&シンプルにする」です。

おそらく数学が苦手だと自覚している方々の数学へのアプローチは、公式と解法を大量に丸暗記して、出てきた問題に関連しそうなものを手あたり次第に試し、方針のないまま数式をいじくりまわすようなやり方になっているのではないかと推察します。

しかし、本来数学に取り組む際に覚えなければならないことはそれほど多くなく、駆使する手法のパターンも限られています。

暗記量より、基本的な考え方と感覚の養成のほうが大切です。

この講座では、数学的な課題に取り組む際に必要となる「感覚」「センス」の習得を目指します。

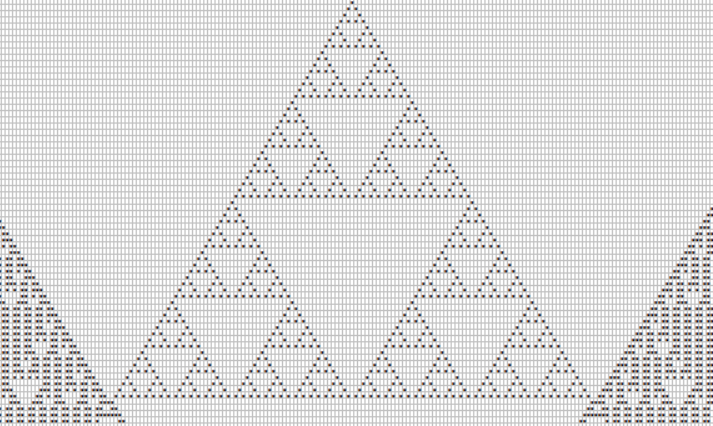

たとえば、前回のブログ「シェルピンスキーのギャスケットの描画方法」での手続きの一部を例にとって、その感覚がどのようなものか、説明しましょう。

シェルピンスキーのギャスケットは、セルオートマトンのRule90で生成できることが知られていて、ターゲットとなるセルとその両隣のセルの状態により、次世代の状態を次のように遷移させます。

111→0

110→1

101→0

100→1

011→1

010→0

001→1

000→0

さらに、ターゲットとなるセルの状態を表す数字を省略すると、

11→0

10→1

01→1

00→0

となり、排他的論理和(XOR)の真理値表と一致します。

ここのところで、「エッセンスを取り出してシンプルにする」という技が使われています。シンプルにしたことで、そこに排他的論理和という構造が潜んでいることもみえてきました。

さて、ここで終わりでなくて、さらにシンプルに一般化できそうですね。

ターゲットとなるセルをx、隣接する左側のセルをy、右側のセルをz

と、仮にします。

y=Z → X=0

y≠Z → X=1

と、論理記号の列で表すことができました

描画のためのアルゴリズム作成はこの後も続きますが、今回はここまでにしておきましょう。

これが、数を料理する技術、センスなんだ、数学者のように考えるためには、このような感覚を身につける必要があるんだ、ということを今はイメージできれば十分です。